জুলাই মাসের প্রথম পাক্ষিকে ঘোষিত হতে যাচ্ছে আগামী অর্থবছরের (২০২৪-২০২৫) প্রথম ষান্মাসিক মুদ্রানীতি। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি প্রণয়নের প্রাথমিক কাজ প্রায় ইতিমধ্যেই প্রায় শেষ করে এনেছে। তবে সমস্যা দেখা দিয়েছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্র্রের দিক থেকে প্রস্তাবিত মুদ্রানীতি কেমন হবে তা এখনো নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে অর্থনীতিবিদ ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন, আগামী অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসের জন্য যে মুদ্রানীতি প্রণীত হচ্ছে তা কার্যত সংকোচন মূলক হবে। পরপর গত কয়েকটি সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা ও বাস্তÍবায়নের পর হঠাৎ করেই বাংলাদেশ ব্যাংক প্রস্তাবিত মুদ্রানীতিতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধন করবে না। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড (আইএমএফ) চাচ্ছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ যেনো সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করে। তাই সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিই ঘোষণা করবে।

বর্তমানে দেশের অর্থনীতির যে অবস্থা চলছে তাতে ঘোষিত মুদ্রানীতির মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। অর্থনীতির অধিকাংশ খাতই এখন বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। যে কোনো সময় পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারন করতে পারে। তাই আগামী অর্থবছরের প্রথম ষান্মাসিকের জন্য যে মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হবে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য এটা কেউই প্রত্যাশা করছেন না যে, শুধু মুদ্রানীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে। এজন্য আরো নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিটি মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য থাকে কিভাবে ঘোষিত বাজেটের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করা যায়। আগামী মুদ্রানীতিতেও তার কোনো ব্যত্যয় ঘটবে বলে মনে হয় না।

এই মুহূর্তে দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে প্রায় আড়াই বছর ধরে বিরাজমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি। কোনোভাবেই উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা যাচ্ছে না। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই বিশ^ব্যাপী উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রবণতা শুরু হয়। জ¦ালানি তেলের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবার ফলে বিশ^ব্যাপী পরিবহন ব্যয় অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়। সাপ্লাই সাইড বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে বিশ^ব্যাপী উচ্চ মূল্যস্ফীতি অসহনীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ, বিশে^র এক নাম্বার অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত তাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যস্ফীতি আগের ৪০ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে ৯ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব আমেরিকা (ফেড) দুই বছরের মধ্যে নীতি সুদ হার অন্তত ১২ বার বৃদ্ধি করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদ হার বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারে অর্থ সরবরাহ কমিয়ে ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কারণ নীতি সুদ হার বৃদ্ধি পেলে ব্যাংক ঋণের সুদের হারও আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে সাধারণ মানুষ আগের মতো ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হয় না। বিশের অন্তত ৭৭টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাদের নীতি সুদ হার বৃদ্ধির পাশাপাশি আরো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। সর্ব শেষ তথ্য মোতাবেক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যস্ফীতি এখন ৩দশমিক ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক গত দ্ইু বছরের মধ্যে নীতি সুদ হার একাধিকবার বৃদ্ধি করেছে। এক সময় নীতি সুদ হার ছিল ৫ শতাংশ এখন তা সাড়ে ৮ শতাংশ। কিন্তু ব্যাংক ঋণের সুদের হার বাজারভিত্তিক না করে সর্বোচ্চ সুদ হার ৯শতাংশ নির্ধারণ করে রাখার ফলে নীতি সুদ হার বৃদ্ধির উদ্যোগ হিতে বিপরীত হয়েছে। ব্যাংক ঋণের সুদের হার মূল্যস্ফীতির তুলনায় কম হবার কারণে এক শ্রেণির ঋণ গ্রহীতা বিভিন্ন ভাবে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। গৃহীত ঋণের অর্থ উদ্দীষ্ট কাজে ব্যবহার না করায় তা নানাভাবে বাজারে চলে আসে। ফলে মূল্যস্ফীতি না কমে বরং আরো বৃদ্ধি পায়। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক ঋণের সুদের হারের উপর আরোািপত সর্বোচ্চ ক্যাপ প্রত্যাহার করে তা বাজারভিত্তিক করেছে। ফলে ব্যাংক ঋণের সুদের হার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ অতিক্রম করে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ক্যাপ আরোপ করেছিল (৯ শতাংশ) তা প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় ক্ষেপন করেছে। ফলে সর্বনাশ যা হবার তা হয়েই গেছে। এখন চাইলেই সহজে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না। মে মাসে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন মুদ্রানীতিতেও মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৬ শতাংশে নামিয়ে আনার ঘোষণা থাকবে বলে জানা গেছে। কিন্তু এটা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। কারণ শুধু মুদ্রানীতির মাধ্যমে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ফিস্ক্যাল পলিসি এবং রাজস্ব নীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই তিনটি সূত্রকে সমন্বিত করে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেই কেবল উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে। আমাদের দেশের বাজার ব্যবস্থা অর্থনীতির সাধারণ কোনো সূত্র মেনে চলে না। কাজেই অর্থনীতির সাধারণ গদবাঁধা সূত্র প্রয়োগ করে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বলে মনে হয় না। বাজারে তৎপর সিন্ডিকেট, যার অস্তিত্ব সরকার কখনোই স্বীকার কওে তা কঠোর হস্তে দমন করা না গেলে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। অর্থমন্ত্রী বাজেট উত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, আগামী ৬ মাসের মধ্যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি কমে আসবে। তিনি কিসের ভিত্তিতে এই ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করলেন তা জানতে পারলে ভালো হতো।

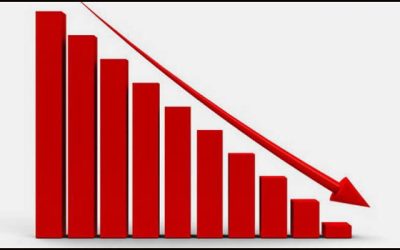

আগামী মুদ্রানীতিতে বাজারে অর্থ সরবরাহ কমানোর জন্য নীতি সুদ হার আরো বাড়ানোর ব্যবস্থা থাকতে পারে। কিন্তু এটা করা হলে ব্যাংক ঋণের সুদের হার আরো বৃদ্ধি পাবে, ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণ প্রবাহ সাংঘাতিকভাবে কমিয়ে দিতে পারে। ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রবাহ কমে গেলে প্রোডাক্টিভ সেক্টরকে মন্থর ও গতিহীন করে তুলবে। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ কাঙ্খিত মাত্রায় না হলে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে। এই মুহূর্তে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। কারণ বিনিয়োগ এমনিতেই স্থবির হয়ে আছে। আগামী অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এটা অর্জিত হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, বাংলাদেশের মতো অর্থনীতিতে এক শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তি খাতে ৪ শতাংশ বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। সে হিসাবে পৌণে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে ২৭শতাংশের বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। আগামী অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি খাতে জিডিপি’র ২৭ শতাংশ বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা কি অর্জনযোগ্য? ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপি’র ২৪ দশমিক ৯৪ শতাংশ। পরবর্তী বছর এটা ২৫ দশমিক ২৫ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তা কিছুটা কমে ২৪ দশমিক ০২ শতাংশে নেমে আসে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপি’র ২৩ দশমিক ৭০ শতাংশ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এটা ছিল ২৪ দশমিক ৫২ শতাংশ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপি’র ২৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে(২০২৩-২০২৪) ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হিসাব এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে অর্থনীতিবিদগণ মনে করছেন, চলতি অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে ২৩ শতাংশের মতো বিনিয়োগ হতে পারে। এই অবস্থায় মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ ৪শতাংশ বৃদ্ধি করা কি সম্ভব হবে?

একই ভাবে সরাসরি বিদেশি বিদেশি বিনিয়োগও হ্রাস পাচ্ছে। ২০২১ সালে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ(ক্যাপিটাল ইনভস্টেমেন্ট) আহরিত হয়েছিল ১১৪ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২২ সালে এটা ছিল ১০২ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২৩ বিদেশি বিনিয়োগ আহরিত হয় মাত্র ৭১ কোটি মার্কিন ডলার।ব্যক্তি খাতে প্রত্যাশিত মাত্রায় বিনিয়োগ না হলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ এবং প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হবে।কাজেই বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তা দেখার বিষয় বটে। আগামী অর্থবছরে সরকারের গৃহীত ঋণের(স্থানীয় ও বিদেশি) সুদ পরিশোধের জন্য ১ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে,যা বাজেটের মোট ব্যয় বরাদ্দের ১৪ দশমিক ২৪ শতাংশ। আগামী অর্থবছরে দেশের ব্যাংকিং খাত থেকে সরকার ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করবে। এছাড়া বিদেশি সূত্র থেকে ৯০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করবে। স্থানীয় ব্যাংক থেকে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করলে ব্যক্তি খাতে ঋণদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হবে। আর এই মুহূর্তে দেশের অধিকাংশ ব্যাংকই তীব্র তারল্য সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। তাই তারা সরকারের ঋণ চাহিদা মেটাতে গেলে ব্যক্তি খাতে ঋণ দিতে পারবে না। বিকল্প হিসেবে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে নতুন করে টাকা ছেপে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন। কিন্তু তাতে বাজারে মূল্যস্ফীতি ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক উভয় সঙ্কটে পতিত হবে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় বা সমাধান হচ্ছে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা। আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে আয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৫ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে মূল্য সংযোজন কর(মূসক) ১ লাখ ৮২ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকা। আয় ও মুনাফা থেকে কর ১ লাখ ৭৫ হাজার ৬২০ কোটি টাকা। সম্পূরক শুল্ক ৬৪ হাজার ২৭৮ কোটি টাকা। আমদানি শুল্ক ৪৯ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা। কর আদায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব থাকবে ন্যাশনাল রেভিনিউ বোর্ড (এনবিআর) এর উপর। কিন্তু এনবিআর কি সেই দায়িত্ব স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে পালন করতে পারবে? সম্প্রতি এনবিআর’র একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা মো: মতিউর রহমান ও তার পরিবারের একাধিক সদস্যের বিরূদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল অর্থ সম্পদ হাতিয়ে নেবার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তার গুনধর ছেলে ১২ লাখ টাকা দিয়ে কোরবানির ছাগল ক্রয় করতে গিয়ে সেই ছাগলের ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় প্রচার করতে গিয়ে সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। ছাগলের কান্ড খুঁজতে গিয়ে মো: মতিউর রহমানের ব্যাপক দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হচ্ছে। গত ২৪ জুন পর্যন্ত মো: মতিউর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ৬ জেলায় ৬৫ বিঘা জমি, ৮টি ফ্লাট, দু’টি রিসোর্ট ও কারখানা এবং শেয়ার বাজার থেকে ৩৬ কোটি টাকা মুনাফা অর্জনের সংবাদ পাওয়া গেছে। এনবিআর সরকারের পক্ষ থেকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত। মো: মতিউর রহমানরা সেই দায়িত্ব পালন করেন। মো: মতিউর রহমানরা যে রাজস্ব আদায় করেন তার একটি বড় অংশই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না দিয়ে নিজস্¦ তহেিবল জমা রাখছেন। এমনকি বিদেশেও তাদের সম্পদ রয়েছে। এনবিআরে এ ধরনের মতিউর রহমানের সংখ্যা কম নয়। মূলত এসব গুনধর মতিউর রহমানদের কারণেই সরকার প্রত্যাশিত মাত্রায় রাজস্ব আদায় করতে পারছেন না। কিছু দিন আগে এনবিআরের একজন নারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মোবাইল কোম্পানিগুলোর নিকট পাওনা দেড় শ’ কোটি টাকা অনৈতিকভাবে মওকুুফ করে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের অভিযোগ পাওয়া গেছে, যা এখন তদন্তের পর্যায়ে রয়েছে। এসব কর্মকর্তা এনবিআরে কর্মরত থাকা অবস্থায় কিভাবে প্রত্যাশিত মাত্রায় রাজস্ব আদায় হবে?

প্রায়ই একটি অভিযোগ শোনা যায়, ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নাম্বারধারীদের (টিআইএন) একটি বৃহৎ অংশই নিয়মিত রিটার্ন দাখিল করেন না। টিআইএন নাম্বার প্রদানের ক্ষেত্রেই সমস্যা রয়েছে। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ট্যাক্স প্রদান করেন টিআইএন নাম্বার তো তারই থাকার কথা। কিন্তু আমাদের এখানে যারা অতীতে কখনোই ট্যাক্স প্রদান করেন নি তারাও টিআইএন পেয়ে থাকেন। জমি ক্রয়সহ বেশ কিছু কাজের জন্য টিআইএন বাধ্যতামূলক। ফলে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি জমি ক্রয করার আগে কোনো একজন ইনকাম ট্যাক্স এ্যাডভাইজারের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে নিজের নামে টিআইএন বের করেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই ব্যক্তি আর রিটার্ন দাখিলের প্রয়োজন বোধ করেন না। টিআইএনধারীদের রিটার্ন দাখিল না করার এটাই মূল কারণ। তাই জমি ক্রয় বা এ ধরনের ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে টিআইএন থাকার শর্তারোপ করা যেতে পারে। আর টিআইএন তাদেরই দিতে হবে যারা অন্তত এক বছর আগে থেকে ট্যাক্স দিচ্ছেন। এনবিআর’র এক শ্রেণির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার কারণে সরকার প্রত্যাশিত মাত্রায় ট্যাক্স আদায় করতে পারছেন না। আর ট্যাক্স আদায় করতে না পারার কারণে উন্নয়ন অর্থায়নের জন্য সরকারকে ঋণ করতে হচ্ছে। নেপালের মতো একটি দেশের জিডিপি-ট্যাক্স রেশিও ২৩ শতাংশের মতো। আর বাংলাদেশের জিডিপি-ট্যাক্স রেশিও ৮ শতাংশের কম। এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায়? আগামী মুদ্রানীতিতে ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির সুস্পষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে। কর আদায়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা কমাতে হবে। একই সঙ্গে করের হার বৃদ্ধি না করে বরং কমানো যেতে পারে। একই সঙ্গে কর নেটওয়ার্ক বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।